Мысли о "Гамлете" (М. Астангов)

Как только начинаешь думать - жить невозможно

Гамлет - "как много в этом звуке " не только для сердца актерского, но и для сердца всего думающего и читающего* человечества.

Еще с юности, еще с первых лет моей сценической жизни два образа владели моим воображением: близкие и далекиег схожие и разные, - это Раскольников и Гамлет. И если герой Достоевского увлекал своей страстной непримиримостью к окружающей его жизни,, если ему было необходимо тут же, сейчас же, немедленно взорвать, уничтожить "убить" этот мир зла, несправедливости, "нелепости", если его монологи-исповеди звучали с особенной зажигательностью, и если в те далекие дни мне посчастливилось раскрыть тетрадку - роль Родиона Раскольникова, да еще "под присмотром" такого замечательного педагога и знатока Достоевского, каким был покойный Л. М. Леонидов, то мой "роман" с Гамлетом - платонический роман - затянулся на многие годы. Причины были разные. Может быть, и стоило коснуться их, но боюсь, что тогда уйду в сторону от главного. А берясь за перо и начиная этот очень для меня существенный разговор, хочу быть понятным, сколь возможно больше, а также и полезным (есть и такая мысль!) для тех последующих "славных безумцев-актеров", которые возьмутся воплотить этот необыкновенный образ.

Начну издалека, с первых, самых первых впечатлений о пьесе и роли. Это весна 1921 года. Я вчитываюсь и вчитываюсь в это великое произведение. Сама собой рождается сверх-сверхзадача: если мне удастся донести до зрителя ту потрясенность, что испытываю я, то люди поймут, что так жить, как они жили до сих пор, невозможно; другими словами, жизнь должна стать иной.

Что порождало эту чрезмерность задачи, пусть по-юношески наивной? А порождали ее, конечно, те видения, что раскрывала мне судьба принца.

Прежде чем перейти к повествованию этой гамлетовской судьбы, так как она мне рисовалась тогда, в те далекие годы, и представляется теперь, - задержусь еще несколько на той жадной потребности узнать как можно больше так называемой критической литературы об этом шекспировском творении. По сей день сохранились у меня выписки из книг, сделанные в ту памятную весну в читальном зале Румянцевской, ныне Ленинской библиотеки.

Но, чем больше пламенело сердце, тем настойчивей и трезвей говорил рассудок о моей неподготовленности, о моей технической беспомощности, о непосильности взять на себя такое великое бремя.

Должен сказать, что и спустя десятилетия, уже приобретя известные навыки и опыт, я сохранил чувство тревоги, что не справлюсь с задачей, что не сыграю так, как мне того хотелось бы.

Жизнь, конечно, шла своим чередом - проходили театральные сезоны, мелькали "образы и образочки", были удачи и неудачи, - но мысль о "прекрасном принце" меня никогда не оставляла.

И вот наступает день, когда для меня становится ясным, что "промедление - смерти подобно" - или - или! И я со всей доступной мне настойчивостью начинаю добиваться осуществления этой первой моей актерской мечты. Обойдя молчанием все "шипы и тернии" на этом нелегком пути, замечу лишь, что прошедшие десятилетия были не вполне бесцельны: процесс накопления, пусть подспудный, но все же продолжался - книги, картины, статьи, отдельные крайне редкие и случайные спектакли и концертные исполнения "Гамлета" всегда привлекали мое внимание.

Мне довелось видеть ряд актеров: и Качалова, и Россова, и Моисси, и Чехова...

В. И. Качалова я видел только в концерте, читающим "на голоса" сцены Гамлета и Полония, Гамлета и Розенкранца и Гильденстерна.

Что же касается до его чтения Гамлета, то оно показалось мне чрезмерно рассудочным.

Более обстоятельно остановлюсь на Сандро Моисси и Михаиле Чехове.

Моисси я видел в нескольких ролях: Гамлет, Освальд, Федя Протасов, а в "Зеленом попугае" Шницлера я был даже его партнером, участником спектакля. Очень запомнился мне этот замечательнейший артист по той репетиции, которую он проводил в Шаляпинской студии, согласившись выступить в нашей молодежной постановке.

Небольшого роста, но очень пропорционально сложенный, с большими, блестящими, слегка печальными карими глазами; с отлично развитой пластикой тела, и особенно рук; с очень легковозбудимым, зажигающим темпераментом, с великолепно разработанным голосом - он как живой стоит у меня перед глазами.

Отлично помню его, как он в роли Гамлета стоит в толпе придворных; помню его миниатюрную фигуру в небрежно одетом трико - оно морщило, особенно на коленях (что несомненно было задуманным).

Все виденные мною роли Моисси играл почти без грима и, конечно, без парика (несмотря на свои сорок с лишним лет он обладал завидной шевелюрой полудлинных каштановых волос). Почему я говорю, что Моисси особенно запомнился мне на репетициях? А потому что, сыграв, как он нам говорил, несколько сот раз роль Анри в шницлеровском "Попугае", он поразил нас, молодежь, своей отдачей на репетициях, повторяя и примеряясь к новым для него мизансценам, которые он считал для себя возможными принять.

Помню его воодушевленное, разгоряченное лицо, растегнутый ворот, сброшенный галстук. Думаю, тут не было "игры". Возможно, что и мы, "сморчки", его увлекали.

И если я позволил себе высказать неудовлетворенность Гамлетом, то, конечно, только имея в виду физическую хрупкость Моисси, а также некоторую "жалкость" образа, которой мне лично не хотелось видеть и не виделось в характере принца. Вообще же Моисси был артист от кончика мизинца до последнего волоска: всем он владел безукоризненно, все ему было подвластно - ни у кого больше, исключая Ф. И. Шаляпина, я не видел такой совершенной техники, такого предельного владения своим материалом. Может быть, эта исключительная техничность и сообщала его искусству чуть-чуть приметную холодность.

Если Сандро Моисси звезда первой величины западноевропейского театра, то Михаил Чехов - любимец, кумир московской публики 20-х годов - также артист исключительной одаренности, виртуозной техники, но все же по "нутру" актер русской, щепкинско-мартыновской школы, идеал, синтез глубокого "переживания" с высочайшим мастерством воплощения.

Выше всяких похвал было его исполнение характерных ролей. Причем эти характерные роли решались Чеховым предельно выразительно и заостренно. Гениальный Хлестаков; такой же "Эрик XIV; а Муромский в "Деле" Сухово-Кобылина; Аблеухов в "Петербурге" А. Белого... Это все шедевры актерского мастерства, праздник театрального искусства. Повторяю, каждый из названных образов был решен неповторимо индивидуально: жест, походка, голос, глаза, дикция - все резко отличное.

Что же до Гамлета, то он... (тут я делаю выписку из брошюры, посвященной этой постановке и подписанной режиссурой спектакля) "протестующий, героический, борющийся за утверждение того, что составляет сущность его жизни. Это наш Гамлет... Нам пришлось сильно сократить текст трагедии, выкинуть из нее все, что могло бы задерживать стремительное, вихревое... (В этом мы сознательно нарушили вековую традицию в понимании Гамлета)". Уже с середины второго акта Гамлет-Чехов берет меч и не выпускает его до конца трагедии. Думаю, что в этом желании чересчур активизировать роль, лишить ее основных гамлетовских раздумий, этих "приливов и отливов", на которых я позволю себе акцентировать в дальнейшем, и надо искать причину того, что чеховский Гамлет не получил столь обычного для этого актера признания.

И вот, подводя итоги виденному, должен сказать (может быть, так положено в нашей профессии?), что ни один из названных мною прекрасных артистов полностью меня не удовлетворил. При всем их высоком мастерстве недостаточно (как мне казалось, да и думается по сей день) пульсировала мысль - основа основ этой роли - огненная, испепеляющая, страстная. И вот когда настал желанный день первой репетиции, я, готовясь к ней, конечно, стал ворошить все накопленное мною за многие годы ожидания. Заново перечитал все читанное когда-то, пересмотрел записи чуть ли не тридцатилетней давности, и теперь, уже отбросив все страхи и ужасы, стал добираться до того, что является доминирующим в роли, "над чем, - говоря словами Шекспира, - так бьется мозг" Гамлета.

Вспоминая читанное, не могу обойти молчанием две статьи, два высказывания, особенно чуждые мне и особенно меня огорчившие, - я говорю о Тургеневе и Гёте.

Вот характеристика Тургенева: "Что представляет собою Гамлет? Анализ, прежде всего, и эгоизм... Он эгоист. Это исходная точка, в которой он вращается беспрестанно... Он скептик и вечно возится и носится с самим собой".

А говоря об отношении Гамлета к Офелии, Тургенев утверждает, что он ее не любит, а только притворяется, и то небрежно, а в подтверждение своих слов он приводит сцену из третьего действия:

"- Я вас любил когда-то.

- Да, мой принц, и я была вправе этому верить.

- А не надо было верить... Я не любил вас".

А вот суждения Гёте: "Мне становится ясно то, что Шекспир хотел изобразить; великое дело, возложенное на человека, которому не дано от природы силы к свершению его. И этот-то именно смысл и проникает, как я вижу, всю пьесу... Прекрасный, честный, благородный, не обладая силами героя, он падает под тяжестью, которой ни нести, ни сбросить с себя он не может".

Говоря о великих предшественниках, которые укрепляли и поддерживали меня в моей концепции, прежде всего назову, конечно, Белинского, Герцена, Гончарова. Добром помяну и некоторых чужеземцев.

Почему так? Потому что они еще и еще раз убеждали меня в том, что не слабость, а сила - доминанта Гамлета, что только гигант мысли и воли мог вынести это "море бедствий". И в своей работе (которая, несмотря на то, что уже около сорока спектаклей сыграно мною, все же продолжается) я хочу подвести себя, а через себя и зрителя к еще более острому осознанию и оценке Гамлетом тех "пропастей", что разверзает перед ним жизнь.

"Я испытал в первый раз ужас и страх перед непостоянством жизни", - говорит Лев Толстой. Вот этот "ужас" в изобилии падает и на голову несчастного принца.

Тут уже наступает момент, когда мне надобно вплотную подойти к воплощаемому характеру. Мое воображение хотело видеть Гамлета не только в обстоятельствах, предлагаемых пьесой; оно хотело видеть его, течение его жизни, до всех трагических перипетий и событий.

Я хотел видеть отца Гамлета, видеть его глаза, походку, его поведение, общение с окружающими и, конечно, с сыном. Увидеть обстановку и, главное, атмосферу, царившую при дворе Гамлета-отца. Вообще ощутить дух тех дней. А одновременно с этим - и это главное - увидеть, понять и ощутить и Гамлета-принца тех дней. Другим словами, мне необходимо было расшифровать фразу Гамлета: "Я утратил всю свою веселость, забросил все свои привычные занятия". Давали пищу воображению также и слова Офелии:

О что за гордый ум сражен! Вельможи, Бойца, ученого - взор, меч, язык; Цвет и надежда радостной державы, Чекан изящества, зерцало вкуса...

Жизнь Гамлета в моем воображении распадается на четыре огромных куска, на четыре периода.

Первый - Гамлет-принц; богато одаренный всеми личными совершенствами (поэт и философ, острослов и фехтовальщик), а также наделенный и всеми благами личного счастья: он наследный принц, нежно любит своих родителей, благоговеет перед отцом, почитая его за идеал правителя. Он любим своим народом, а также любит и любим "идолом души, небесной Офелией".

Как и все у Шекспира не случайно, не случайно и Гамлет студент Виттенбергского университета. Он весьма привержен к наукам. Ум его живой и неспокойный. Словом, натура высоко и разносторонне одаренная. Как мы говорили на наших режиссерских собеседованиях, - натура пушкинская. Причем, что тоже важно, смотрящая на мир ликующе-доверчиво!

И вот первый страшный удар - смерть отца, самого близкого и дорогого человека.

С этого момента начинается второй период в жизни Гамлета.

Весть о смерти отца, как для меня очевидно (не стал бы Клавдий совершать свое темное дело в присутствии наследного принца), застает Гамлета в Виттенберге. Полный скорби и печали приезжает он в Эльсинор. Дни и ночи проводит у склепа покойного отца. Все для него померкло. Он, когда-то жизнерадостный, общительный, - ищет уединенья, сторонится людей. Днями не выходит из своих покоев; еда и сон не существуют.

Но проходят дни, недели и его больная, тоскующая душа подвергается новому испытанию: его мать, любимая, нежная, "и башмаков еще не износив", выходит замуж за дядю.

Вообще вся дальнейшая жизнь Гамлета со смерти отца - это непрерывная цепь все новых бед и разочарований. Мне думается, что в этом именно сложнейшая суть трагедии. Жизнь повернулась на 180 градусов. Если раньше, при отце, все было прекрасно, все виделось в розовых тонах, то теперь жизнь показывает свою изнанку. С этими чувствами, с этими мыслями и появляется впервые Гамлет перед зрителями. О том, как это реализовалось в спектакле (я говорю о первом выходе) и как нам, режиссерам, хотелось это реализовать, какие для этого делались попытки и предложения, я позволю себе сказать в дальнейшем, в той части, которую хочу посвятить замыслу и его осуществлению.

Сейчас же продолжу тему периодов. Итак, второй период достигает своей кульминации и завершения в сцене с Призраком. "О, ужас, ужас, о великий ужас!" - восклицает несчастный принц, узнав правду о гибели своего отца.

С этого момента, точнее с момента клятвы, новым, суровым поднимается с колен Гамлет.

Страшное прозрение для этой доверчивой души - "можно жить с улыбкой и с улыбкой быть негодяем?!!"

Тут начало третьего периода, который мною ощущается, как дни "смятений и сомнений Гамлета", как "приливы и отливы" этой кипучей, способной к энергическим действиям натуры. Для меня далеко не малозначащи слова Гамлета, обращенные к Горацио: "Прошу тебя, всем разумением души, следи за дядей. Если тайная вина при некоих словах не встрепенется - проклятый дух являлся нам с тобой".

Почему так? А потому, что Гамлет чист душой и доверчив (о чем неоднократно говорится в пьесе), и ему совсем не так легко поверить, что люди (да еще кто? Брат отца!) способны на такие злодеяния. Вот почему он так радостно встречает актеров: "Мне нужна верней опора! Вот она петля, чтоб заарканить совесть короля".

Далее следует знаменитый монолог "Быть или не быть", мною понимаемый как "отлив" в этом охватившем Гамлета порыве к действию. Ну, я расправлюсь с Клавдием, но ведь все прочее, вся жизнь с ее мерзостью, все эти Полонии, Розенкранцы, Гильденстерны и им подобные (а он их уже раскусил), ведь все останется на своих местах.

Так трусами нас делает раздумье, И так решимости природный цвет Хиреет под налетом мысли бледным, И начинанья, взнесшиеся мощно, Сворачивая в сторону свой ход, Теряют имя действия...

В этом своем толковании - когда, как говорится, у Гамлета руки oопустились, я нахожу поддержку и в скорбном из скорбных "66-м сонете" Шекспира: "Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж и т. д.". Но за этой минутой упадка, как это часто бывает в жизни и у Шекспира, следует взлет.

Сцена с Офелией. - С ужасом узнает Гамлет, что и она пособница (может быть, невольная) его врагов. Порыв ярости. Дальше следуют сцены стремительные и по действию и по целеустремленности, высшая точка которых - "Оленя ранили стрелой". К слову сказать, это одна из сцен наиболее меня неудовлетворяющих в моем исполнении. Я как будто бы очень понимаю, что творится здесь в душе Гамлета, понимаю и даже ощущаю эту двойственность: радость, ликование, что злодей изобличен, и великую скорбь, что правда гибели отца подтвердилась. Но развернуться во всю силу, данную мне, еще ни разу за все сорок спектаклей не привелось. Задачу такую я перед собой ставлю и надежды пока еще не теряю.

Итак, все правда! Отец умерщвлен, мать - жалкая, слепая в своем неведении - соучастница этого злодеяния.

Теперь я жаркой крови испить бы мог, И совершить такое, что день бы дрогнул!

и дальше:

Мать звала... Я буду с ней жесток, но я не изверг; Пусть речь грозит Кинжалом, не рука...

Затем следует сцена с матерью, завершающаяся полным разочарованием - полным непониманием.

А затем встречи с бывшими друзьями, с Клавдием, где Гамлет, мистифицируя безумие, дает волю своему сарказму. Хочу отметить очень нужный момент, к сожалению, тоже не до конца доведенный в спектакле, потребность которого я очень и очень отстаивал, - это маленькая сцена после свидания с матерью, но чрезвычайно важная. Одинокий Гамлет, где-то в отдаленных покоях замка, забившись в угол рыдает, испив всю чашу человеческого горя. И тут мы подходим к последней сцене, так называемого третьего периода, когда обессиленный, истомленный, понявший всю тщету своих усилий, осужденный на изгнание, Гамлет встречается с войском Фортинбраса.

Последняя фраза монолога, посвященного этому принцу-завоевателю, завершает и одновременно с этим открывает новую, последнюю - четвертую главу жизни Гамлета, уже в совершенно ином, новом качестве. Не могу ее не привести, так как и здесь, в этот решающий из решающих моментов своей жизни Гамлет, по воле Шекспира, опять обращается к своей основе основ - мысли: "О мысль моя, отныне ты должна кровавой быть, иль грош тебе цена!"

Коротко скажу о последнем - завершающем, четвертом этапе, как наиболее простом и ясном в поведении героя.

Новым человеком - человеком действия - после вынужденного изгнания, высаживается Гамлет у датских берегов. Рассказ его Горацио а своих злоключениях и выводы, к которым он пришел в результате всего пережитого и виденного, достаточно ясно об этом говорят:

Не долг ли мой - тому, кто погубил Честь матери моей и жизнь отца, Стал меж избраньем и моей надеждой, С таким коварством удочку закинул Мне самому, - не правое ли дело Воздать ему вот этою рукой?

А по поводу Розенкранца и Гильденстерна, уже им самим посланных на гибель, разве не красноречиво звучат слова:

Что ж, им была по сердцу эта должность; Они мне совесть не гнетут...

Итак, над чем же бился мозг Гамлета? и к какому итогу он пришел?

В чем сквозное действие трагедии?

'Гамлет'. Театр им. Вахтангова. 1957. Гамлет - М. Астангов

Какова ее сверхзадача? Или, другими словами, что хотел автор (как мы его понимаем) сказать зрителю. Прежде всего мне хотелось подчеркнуть, прочерчивая (весьма поспешно, конечно) линию жизни, линию поведения Гамлета, силу его характера. Беды его не сокрушили, он, подобно Офелии, не сошел с ума, хотя горя и несчастий, всякого рода злоключений на его долю выпало более чем достаточно. Это трагедия сильного человека. А не "ваза, где должны произрастать нежные цветочки" - это с одной стороны.

Второе, чем непрестанно живет Гамлет с момента смерти отца, с так называемого мною второго периода его существования? Каков второй и третий планы его бытия? На что направлен темперамент его мысли?

Если упоминаемому в начале этих записок Раскольникову ясно, что надо, как он говорит, "взять всю эту нелепость за хвост и стряхнуть к черту", то шекспировский герой приходит к идее борьбы через страстные поиски, доискивание смысла и первопричины; только испытав все это великое хождение по мукам. Поэтому я и хочу играть не "мировую скорбь", не "скептика и эгоиста, который вечно возится и носится с самим собой", а если говорить отвлеченно, то вечно беспокойную человеческую мысль, которая всегда будет в движении, ибо успокоение и покой - подобны смерти.

Теперь, переходя к разделу - замысел и его осуществление, скажу о том, с чего обычно начинают, приступая к новой роли. Уже с давних пор у меня сложилась привычка искать ответа на три вопроса: Что делает данный персонаж? Как он делает то, что делает? Кто же он?

Попутно с этим и, пожалуй, прежде всего я выписываю все, что говорят о нем, как его характеризуют другие действующие лица данной пьесы,

Гамлет - М. Астангов, Первый могильщик - П. Аржанов

Поэтому с первых же репетиций Гамлета я тщательно выписал все. что относилось к принцу. Высказывания Гертруды, Офелии, Клавдия, Полония были мною с самым пристальным вниманием продуманы и учтены.

О поисках ответа на первые два вопроса, мне кажется, я достаточно подробно говорил выше, теперь же хочу несколько задержаться на отношении Гамлета к окружающим его лицам. Прежде всего мать - самое близкое и дорогое (я пока исключаю Офелию) существо после отца.

Измена Гертруды глубоко ранит его сердце. Он не только осуждает ее, но и болеет за нее. Поэтому я говорю (что и согласно с подлинником) - не "ничтожество вам имя женщины", а "слабость - вот имя тебе, о женщина". Так как вообще Гамлету свойственно скорее не осуждать, а, понимая, прощать. И я уверен (если допустить такую возможность), покайся перед ним Клавдий в содеянном, - Гамлет безусловно бы его простил.

Офелия. Я верю словам Гамлета, что он действительно так любит ее, "как сорок тысяч братьев любить не могут". Это чувство большой глубины и очень большой нежности. Он знает, что Офелия "идол его души", хрупкое создание. Отсюда - "иди в монастырь". И он прав, ей не под силу испытание, поэтому она и лишается рассудка. А разве не является подтверждением великой любви Гамлета к Офелии его приход к ней после встречи с отцом-призраком, эта замечательнейшая по глубине, силе и яркой выразительности сцена расставания. Некоторым кажется, что именно с этой сцены начинается мистификация безумия Гамлета. Для меня это не так, ибо не могу допустить, чтобы Гамлет, любя Офелию, мог быть способен на подобную игру.

Говоря об отношении Гамлета к Клавдию, Полонию, Розенкранцу, Гильденстерну и прочим, хочу отметить основное: Гамлет по натуре человек доброжелательный, расположенный к людям (отсюда и проистекает любовь народа к нему). Он доверчив, чист в своих помыслах и та отчужденность, которую он в начале трагедии питает к Клавдию, проходит долгий и сложный путь, прежде чем он решается "должное воздать ему, вот этою рукой!"

Так же и в отношениях к Розенкранцу и Гильденстерну постепенен переход от дружбы, товарищества к решительной расправе с ними.

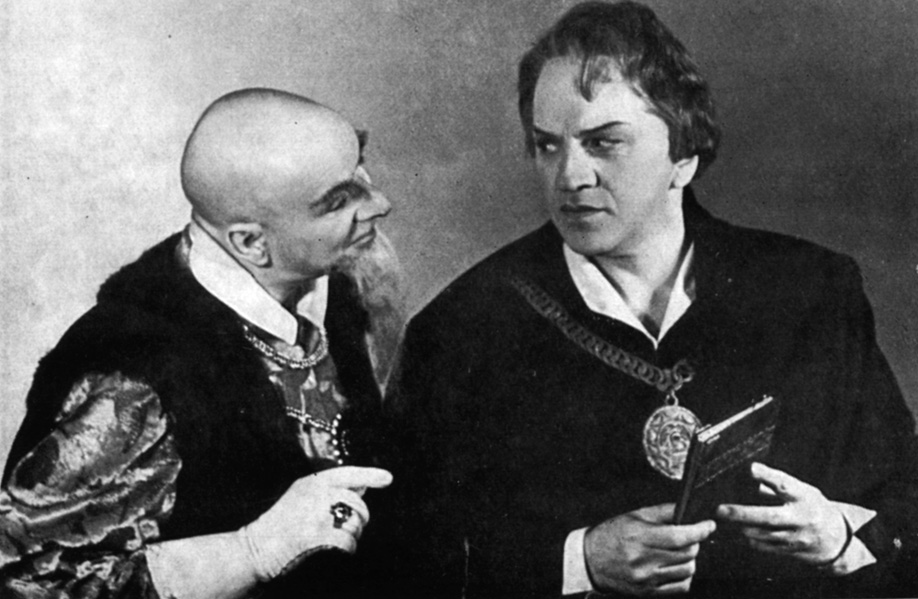

Гамлет - М. Астангов, Полоний - Н. Плотников

Ироничность Гамлета к Полонию для меня смягчалась его взаимоотношениями с Офелией: я не забывал, что Полоний ее отец.

В Горацио, мы этого добивались и от исполнителя, и я как партнер этим же согревался, в основу брали характеристику Гамлета: "Горацио, ты лучший из людей, с которыми случалось мне сходиться..."

Теперь перейду к заключительной части своих "записок" - как осуществлялось задуманное: здесь коснусь актерского и режиссерского решения и воплощения некоторых моментов спектакля.

Наша постановочная группа - Захава, Рабинович и я - не случайно объединилась на этой работе: каждый из нас давно болел "Гамлетом", были, конечно, расхождения, но не о них хочу вести речь, а хочу акцентировать в основном то главное, что нас соединяло. Оговаривая и выясняя ведущую мысль, которую хотелось в первую очередь донести до зрителя, мы, конечно, касались, да естественно и не могли не касаться, только что прошедшего, да еще с большим успехом, "Гамлета" в постановке Н. П. Охлопкова. Позволяя себе дублировать эту трагедию, мы так же естественно считали нужным подвергать охлопковскую постановку критике и вступать в творческую дискуссию. Что до меня, то мне хотелось в первую очередь очень поспорить, касаясь "образа спектакля". Я считал, и теперь считаю, что образ "тюрьмы", талантливо решенный В. Ф. Рындиным, в основе не верен.

Что главное (мне хотелось этого добиться в вахтанговской постановке) - атмосфера, дух, люди, ее создающие и ею созданные.

Право же, ведь в этих самых покоях обитал всего два месяца тому назад, да и и меньше того, Гамлет-отец. Ведь все было по-другому - никакой тюрьмы! Наоборот, все процветало. Вспомним слова Горацио о старом Гамлете: "Истинный то был король".

Исходя из этого, хотелось подчеркнуть новый режим, "новые порядки", поэтому вторую картину, так называемую тронную речь Клавдия, понимаемую нами, как его первая речь после восшествия на престол, хотелось показать в атмосфере подчеркнутого угодничества и пресмыкательства. Я так и называл ее - "зады", то есть наивысшая точка низкопоклонства: они, придворные, в своих верноподданнических чувствах лижут ступени трона. Вот что мне, как исполнителю роли Гамлета, хотелось видеть; вот эту страшную метаморфозу - что было и что стало.

К сожалению, ряд обстоятельств не позволил этого осуществить. Позволю себе небольшое отступление: почему я, берясь за такую труднейшую роль, как Гамлет, находил возможным включиться в режиссерскую работу? По той причине, что считал и считаю, что режиссер трагедии "Гамлет" должен смотреть на все окружающее принца глазами самого Гамлета; очень прислушиваться к характеристикам, которые он так метко и верно дает прочим участникам трагедии.

Споря с охлопковским "Гамлетом" в декоративном решении, мне хотелось, чтобы наше оформление, сколь возможно облегченное, было бы, особенно в сценах основных, то есть гамлетовских, больше вынесено в зрительный зал. Монолог "Быть или не быть" виделся мне в гуще, в центре зрительного зала, так как, еще раз повторяю, главной своей задачей почитал возможно ярче, глубже и вразумительнее донести гамлетовскую, то есть шекспировскую мысль.

Хочется несколько подробнее рассказать о первом появлении Гамлета.

У нас было несколько, как я уже говорил выше, предположений, как решать этот первый выход. Думалось выпустить его в конце шествия-церемонии, направляющейся в тронный зал; но, опасаясь, что Гамлет своим присутствием будет отвлекать или, как у нас говорят, "смазывать" речь и вообще всю сцену короля и придворных, мы решили выпустить его по окончании этой сцены, включая сюда и отъезд Лаэрта, а потому делали такую пробу: после слов короля "твоим будь время и трать его по мере лучших сил" и следующим за этим общим смехом наступала пауза - Клавдий (только Клавдий) видел в кулисе приближающегося Гамлета.

После Клавдия и все присутствующие на сцене обращали свои взоры ко все еще невидимому зрителю Гамлету. После чего должно было последовать некоторое затемнение этой общей сцены и через небольшую паузу, освещенный лучом прожектора должен был появиться в глубокой задумчивости медленно идущий Гамлет, причем проход этот был достаточно длинен: из одной кулисы в другую, почти что через всю сцену.

Гамлет не видит, конечно, окружающих и только в конце этого прохода его должен был окликнуть король: "А, Гамлет наш, племянник мой и сын". Но опять-таки, к сожалению, этот не такой уж сложный вариант отчасти из-за недостатка времени, отпущенного на репетиции на сцене, отчасти из-за не вполне совершенной осветительной аппаратуры вахтанговского театра, также осуществить не пришлось, и мы были вынуждены ограничиться "куцым", маловыразительным выходом из правой портальной арки. Мне крепко помнится, как в дни моей юности рисовалась мне фигура Гамлета, весь его облик: я видел его стоящим в стороне, с низко опущенной головой. Ему трудно, мучительно глядеть в лицо матери, Клавдия, придворных. Вообще Гамлет находится здесь по принуждению; также по принуждению, нехотя бросает он свои реплики, за исключением одной: "Мне кажется?! Нет, есть!" - которую говорит протестующе, решительно, почти гневно.

Первый монолог по уходе короля и королевы: "О, если б этот плотный сгусток мяса" и т. д. - я хочу, чтобы он звучал как выражение страстного желания Гамлета понять, уяснить себе, как возможны такие человеческие поступки. Хочу донести "ужас" перед непостоянством жизни, о котором говорит Л. Н. Толстой. К сообщению Горацио о том, что бродит призрак, считаю нужным относиться настороженно, не вполне доверяя таким явлениям. Это позволяет ярче, острей играть действительную встречу в четвертой картине.

В сцене с призраком хочется, насколько возможно больше, поверить в реальность, в действительность происходящего. Тут, конечно, нет границ потрясениям. Хочу оговорить и первое появление Гамлета во втором действии. Здесь (я проверил на практике сыгранных спектаклей и реакции зрителя) считаю нужным и верным, почти не боясь преувеличений, показать безумие Гамлета, так как ему очень важно, чтобы все, а особенно Клавдий, поверили в эту его "причуду". Если я говорю о преувеличении, то понимаю под этим не наигрыш и трюки, а остроту, яркость и прежде всего убедительность.

Полонию должно быть страшно, у него действительно "ужасно ослабели поджилки".

Пропуская сцену с Розенкранцем и Гильденстерном, а также приезд актеров, о которых я вкратце упоминал выше, остановлюсь на финальном монологе второго действия: "О что за дрянь я, что за жалкий раб".

Если главное для Гамлета познать мир (и в первую очередь, как говорит Бетховен, "этих жалких потаскушек, именуемых людскими душонками"), то столь же он строг и придирчив и к самому себе - весь монолог это бесстрашное и в то же время главное обнажение собственных пороков.

В этом бесстрашии перед самыми крайними пропастями, в этой небоязни взглянуть правде в лицо и есть господствующая черта характера Гамлета.

Мне кажется, что я немало знаю о Гамлете, хорошо знаю как его нужно играть, что удается и что не удается мне, что осталось нерешенным в роли. Но, чтобы все это изложить на бумаге, нужно было писать значительно более обширную статью. Быть может, мне это удастся впоследствии. Сейчас, однако, я не ставил перед собой задачи последовательно, из куска в кусок, из сцены в сцену, проследить процесс движения и развития роли. Это тема особая, конечно очень интересная, и у каждого исполнителя будет своеобразной, мне же хотелось поговорить о главных, отправных (как я для себя понимал) моментах пьесы и роли. Имея их в виду хочу еще задержаться на таком немаловажном пункте: как велико время бездействия, прострации Гамлета, то есть сколько дней прошло с той страшной ночи, когда призрак-отец поведал сыну правду о своей гибели?

У нас были споры. Б. Е. Захава полагал, беря в основу диалог Офелии и Гамлета в сцене "Мышеловки" ("А ведь не прошло и двух часов, как умер мой отец". - "Что вы, тому уж дважды два месяца"), что срок весьма значителен, чуть ли не два месяца длилось это состояние. Я же с этим никак не мог согласиться, солидаризируясь с теми толкованиями Шекспираг которые допускают некоторые погрешности и промахи у этого автора по части чисел и дат. Да и не только это. Мне кажется, что в этом диалоге есть обычная преувеличенность, противопоставление: два часа и дважды два месяца вовсе не точность обозначения времени. Это с одной стороны. С другой же, я как исполнитель никак не мог позволить себе "остывать", успокаиваться... Срок три-четыре дня давал мне возможность подхватывать действие, по-живому продолжать его.

В заключение хочу сказать, что я охотно откликнулся на предложение поделиться своими мыслями о работе над Гамлетом по двум причинам. Первая - мне хотелось постоять за честь Гамлета, в умалении которой, к сожалению, сыграли немаловажную роль и Тургенев со своим "Гамлетом Щигровского уезда", и Гёте - "Гамлет-неврастеник", "лишний человек", "Гамлетик", и те предрассудки и неверные мнения, которые облепили этот великий образ. С другой же, мне казалось, что нашим наследникам будет небезынтересно узнать, как мы подходим к решению этого характера. Конечно, у каждого времени свои песни, свои герои, но, думается, что шекспировский Гамлет будет всегда уважаем и почитаем.

|

ПОИСК:

|

© WILLIAM-SHAKESPEARE.RU, 2013-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://william-shakespeare.ru/ 'Уильям Шекспир'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://william-shakespeare.ru/ 'Уильям Шекспир'